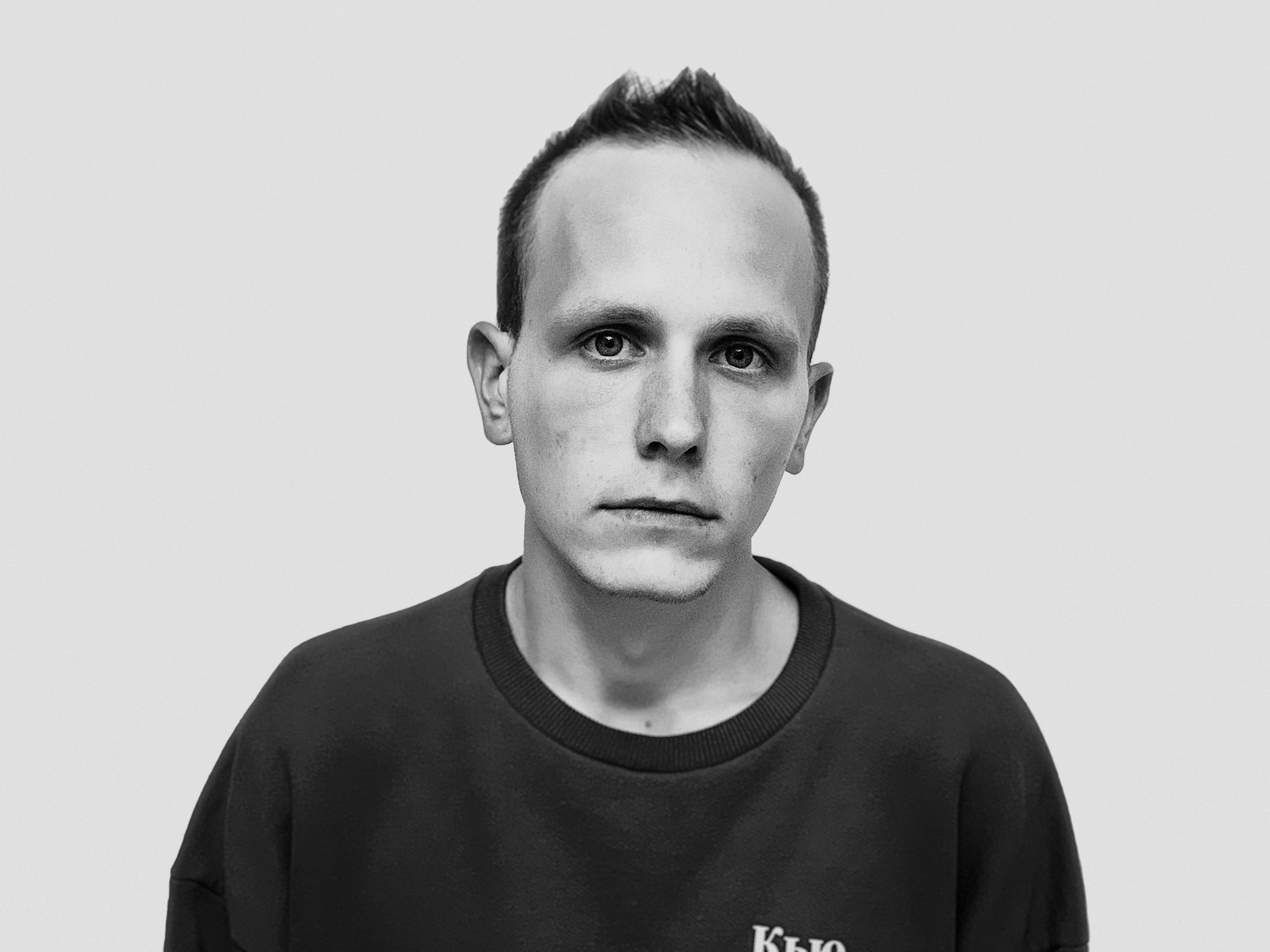

Андрей Кулагин, доктор биологических наук, профессор кафедры физической географии, экологии и природопользования БГПУ, самый молодой профессор России: «Защита природы должна укладываться в определенные рамки, не стоит доводить ее до абсурда»

«Мама, как нам справиться с глобальным потепленьем?» – помнится, именно такой насущный вопрос высказывал несколько лет назад Борис Гребенщиков в песне «Растаманы Из Глубинки». О том, как бороться с глобальным потеплением, индустриализацией, загрязнением окружающей среды и прочими дырами в озоновом слое над нашей небольшой уютной планетой, о том, как спасти чай, обо всех тонкостях и нюансах этой непростой работы, а также об этапах и вехах большого и весьма успешного научного пути мы побеседовали с доктором биологических наук, являющимся на сегодняшний день самым молодым профессором в России, Андреем Алексеевичем Кулагиным.

– Андрей, скажите, каково это – быть в 28 лет самым молодым доктором наук, профессором в России?

– Вы знаете, это постоянные заботы, решение каких-то вопросов и движение вперед. И самое главное, и самое сложное во всех этих делах – не залезть на эту высоту, а на ней удерживаться. А так, в принципе, преобладает ощущение нехватки времени – я весьма часто нахожусь в командировках, разъездах. Понятия «отпуск» и «выходные дни» в моей жизни попросту отсутствуют.

Что касается географии поездок – это практически вся Россия, Европа, а в последнее время еще и Индия. Контактируем также с учеными из Канады. Тематика моих исследований связана непосредственно с лесом, лесными экосистемами. В отличие от многих коллег из дальнего зарубежья, которые занимаются такими тонкими и деликатными направлениями, как генетика и микробиология, у нас все в более практической плоскости. Состояние экосистем, их устойчивость и прогноз развития – вот сфера наших интересов. К сожалению, с зарубежными коллегами удается пересекаться не так часто, как хотелось бы. Все же, приезжая в Россию, они, как правило, добираются лишь до Москвы или Петербурга.

– Хотелось бы узнать, как начинался ваш путь в большую науку.

– Основным этапом моего движения в науку было, собственно, не совсем мое движение. В свое время, в середине 20 века, еще мой дед начал заниматься вопросами дендроэкологии, будучи аспирантом Казанского университета. Потом научная карьера была продолжена моим отцом в Ильменском заповеднике. Когда мне было 4 года, я уже начал ездить с отцом в научные экспедиции, и так получилось, что примерно в этом возрасте я посадил первое в своей жизни дерево. Ну и, соответственно, с тех времен постепенно развивался мой интерес к биологии. Не могу сказать, что в школе интерес к этой науке был каким-то сверхъестественным, по крайней мере фундаментальными исследованиями я не занимался. Например, мама, которая преподает в медицинском университете, хотела, чтобы я занимался медициной.

Отец явно пожеланий по поводу профориентации не высказывал, но какое-то воздействие, видимо, проявилось – после 9 класса я поступил в Екатеринбургскую Малую лесную академию, где отучился два года по дистанционной форме. Так получилось, что моя выпускная работа была удостоена высокой оценки. Академию я закончил с отличием, после чего поступил в аграрный университет и на биофак БашГУ одновременно. В довершение ко всему из Екатеринбурга пришло извещение о том, что я зачислен в Лесную академию без экзаменов. В итоге из трех вузов я, посовещавшись с родителями, выбрал биологический факультет Башкирского государственного университета. Но «участь» обучения в этом университете меня все же не миновала: проучившись неполных четыре года в БГУ, я поступил туда на факультет экономики и права, так что какое-то время пришлось обучаться параллельно в двух учебных заведениях.

– Очевидно, параллельная учеба давалась нелегко?

– Не похвальбы ради могу отметить, просто констатируя факт, я – единственный человек в России, который на протяжении четырех лет получал, будучи студентом, именную Соросовскую стипендию. В студенческие годы пошли уже и первые научные публикации, словом, началась целенаправленная работа, специализировался я на кафедре физиологии растений. Например, занимаясь исследованиями, связанными с бальзамическим тополем, мы с моим научным руководителем в течение года строили для экспериментов специальную теплицу. Материал исследований тех лет настолько богат, что я до сих пор еще не проанализировал его в полном объеме. Таким образом, в июне 2001 года я на «отлично» защитил дипломную работу, затем последовало поступление в аспирантуру, где я был месяца 3-4.

В 2004 году я защитил кандидатскую диссертацию, с отличием закончил аграрный университет, в этом же году родился мой сын. И начались командировки, публикации, различные конференции. И, наконец, в 2006 году была защищена докторская диссертация. Когда защиту утвердили, мне было 26 лет. На кафедре в БГПУ я работаю с 2002 года. Сначала приходилось вести, в основном, семинарские занятия, затем мне стали доверять работу более ответственную. Основное место работы у меня, на самом деле, – это институт биологии Российской академии наук. А здесь я являюсь, соответственно, профессором кафедры и читаю лекции.

– Боятся ли студенты столь молодого профессора? Как у вас вообще складываются с ними отношения?

– Есть здесь определенные нюансы, выражающиеся в том, что у современных молодых людей есть одно хорошее качество: это люди очень конкретные, четко представляющие себе, чего они хотят от жизни и зачем они пришли в учебное заведение. Я стараюсь в общении со студентами придерживаться подобного стиля. За время своей работы в БГПУ я преподавал почти на всех факультетах, но главный принцип остается неизменным. Свою позицию я обозначаю максимально четко: говорю студентам, что мне от них нужны исключительно знания, и подсказываю источники получения этих знаний. Объем требований – учебная программа: не более, но и не менее.

Огромный плюс в том, что мой предмет – общая экология, и я стараюсь максимально приблизить его к жизни, уходя от голой теории. Интересные традиции есть у студентов заочной формы обучения, которые после сдачи зачета или экзамена пытаются отблагодарить преподавателя, вручая ему, например, бутылку дорогого коньяка. Но я однажды сообщил им о своих принципах, касающихся подобных моментов, и этого оказалось достаточно. Требования не должны быть жесткими, они, прежде всего должны быть конкретными.

– Вопрос относительно приближенности экологии к жизни – как вы относитесь к так называемым трансгенным, то есть генетически модифицированным продуктам?

– Если говорить с позиции потребителя, то я считаю, что люди прежде всего должны быть полностью информированы о наличии таких добавок в продуктах питания. На западе в супермаркетах для «трансгенной» еды отведены специальные полки, так что граждане четко осознают, что именно они приобретают. Причем разница в цене – примерно в три раза в пользу продуктов полностью натуральных. Они – дороже, и это совершенно естественно. Тот, кто экономит, всегда может осознанно выбрать то, что генетически модифицировано. У нас же о наличии упомянутых компонентов в продуктах питания зачастую сообщает лишь еле видимая надпись на упаковке. Это, я считаю, неправильно. Могу отметить, что нет реальных доказательств вреда от генетически измененных продуктов. Единственная проблема здесь заключается в том, что их энергетическая и пищевая ценность в большинстве случаев ниже, чем у естественных аналогов.

Запрещать генетически измененные продукты бессмысленно, людям просто надо дать возможность именно осознанного выбора. А разного рода негативных воздействий на человека и без трансгенных продуктов сейчас хватает – загрязненные вода, воздух, почва. Например, в плодах яблони, растущей в непосредственной близости от оживленной автомагистрали, неизбежно концентрируются самые вредные вещества. И все эти канцерогены ежедневно накапливаются в нашем организме. Это – не мелочь, ведь на сегодняшний день в России из-за неблагоприятного состояния экологии при относительно высоком уровне жизни убыль населения составляет примерно 300 тысяч человек в год. Вот это – действительно серьезная проблема.

– Можно ли надеяться на то, что в обозримом будущем вы и ваши коллеги-ученые сможете придумать средство, рецепт спасения от подобной угрозы? Что для предотвращения катастрофы необходимо прежде всего? Ведь ваша научная деятельность тоже сродни лечению природы, среды обитания человека.

– Сказать о том, что мне известна панацея от этого недуга, я не могу. Я считаю, что каждый компонент экосистемы выполняет свои особенные функции. В некоторых случаях он может взять на себя некоторые другие функции, например, защитные. Зеленые насаждения в городе – один из тех факторов, который может и должен оптимизировать среду нашего обитания. Автотранспорт запретить невозможно – мы должны четко понять, что остановить деятельность крупных промышленных предприятий мы также не в силах. Но вполне возможно себя от этого всего в некоторой степени оградить.

Опять же проблема роста городов, возникновения мегаполисов, когда крупные промышленные предприятия оказываются в центре жилых кварталов. Руководителю любого предприятия гораздо легче заплатить по предписаниям экологов любые штрафы, чем думать о переносе вредного производства. Я полагаю, что промышленное строительство просто нужно разумно планировать.

Есть такая наука – аркология, занимающаяся вопросами строительства и проектирования населенных пунктов в соответствии со всеми экологическими требованиями. Есть вещи, связанные с экологическим менеджментом, которым мы сейчас также пытаемся заниматься. Решение самое простое – прежде чем что-то делать, нужно думать. Очень жаль, что сейчас в России отменена государственная экологическая экспертиза. Раньше всякий проект нового предприятия тщательно анализировался с экологической точки зрения. Понятно, что у тех, кто инвестирует, одна цель – побыстрее получить прибыль, остальное их мало интересует. Поэтому отсутствие в настоящее время у общества такого механизма сдерживания и регулирования, как экологическая экспертиза, – весьма негативный момент.